Быков Д. Гиляровский

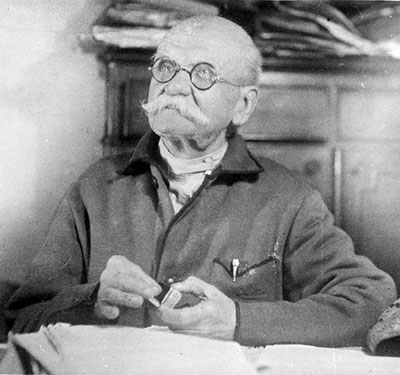

Гиляй, как звали его друзья и как он сам подписывался иногда, тоже был похож на кого угодно, только не на литератора. На запорожского казака, атлета, наездника, бурлака, охотника, даже на бандита - хотя для бандита, которому надо мимикрировать, внешность была чересчур яркая; Чехов ему говорил: ты, брат, либо опоздал родиться на триста лет, либо родился на сто лет раньше. Через сто лет все люди будут такие, как ты, а не слабаки, как я (оцените сложение Гиляровского, если он в мемуарах называет Чехова - еще крепкого, до болезни - слабым и хрупким: Чехова, с его небывалой выносливостью, глубоким басом и ростом под метр девяносто!).

Гиляй, как звали его друзья и как он сам подписывался иногда, тоже был похож на кого угодно, только не на литератора. На запорожского казака, атлета, наездника, бурлака, охотника, даже на бандита - хотя для бандита, которому надо мимикрировать, внешность была чересчур яркая; Чехов ему говорил: ты, брат, либо опоздал родиться на триста лет, либо родился на сто лет раньше. Через сто лет все люди будут такие, как ты, а не слабаки, как я (оцените сложение Гиляровского, если он в мемуарах называет Чехова - еще крепкого, до болезни - слабым и хрупким: Чехова, с его небывалой выносливостью, глубоким басом и ростом под метр девяносто!).Однажды - году в одиннадцатом - Гиляй, тогда уже 55-летний, заболел воспалением легких. Как все редко хворающие люди, он был мнителен, и, когда температура дошла до 39, решил, что это конец. То есть у него никогда во всю предыдущую жизнь не было такой температуры. Ему надо было распорядиться своим литературным наследием - он считал себя прежде всего поэтом, как в России и принято, поскольку здесь это занятие самое престижное. Стихи его, между нами говоря, никуда не годились, хотя одно уцелело и даже вошло в пословицу: «В России две напасти - внизу власть тьмы, вверху тьма власти». И вот, желая обеспечить своим стихам посмертную судьбу, он позвал Брюсова - человека самого надежного и делового из всей литераторской среды. (Гиляровский со своим фирменным, чисто репортерским чутьем на людей понимал, что Брюсов был человек хороший.)

- Умоляю, выслушайте и не перебивайте, -сказал он хрипло. - Я умираю, тут лучшее, что я сделал, и если не поднимусь - дайте слово, что издадите. - Чушь, - холодно сказал Брюсов. - Если вы вообще когда-нибудь умрете, вас убьет грозой в поле. И Гиляровский, кстати, пережил его на 11 лет.

Гиляровский ведь и не был писателем, и не считал себя им - он был литературный человек, совсем другое дело; Паустовский писал, что бывают такие люди - бродильные дрожжи словесности, - которые могут и вовсе ничего не писать, а между тем без них творческий процесс невозможен.

Гиляровский позировал Репину, поставлял материал Толстому, Куприну, Горькому, пересказывал свои истории Чехову - он знал поразительно много, но сам не умел это толком написать, поскольку с литературным талантом у него как раз обстояло сложно. Репортером, вообще журналистом он был гениальным - что да, то да, со всеми издержками ремесла; и, может быть, в издержках-то все и дело - журналисту нужна и сентиментальность, и дешевые приемчики, и сенсационность, и Гиляй именно в этих вещах был мастер; но собственные его писания не выдерживают, конечно, сравнения ни с творчеством его великих друзей, ни с собственной его биографией.

Конечно, в описании тогдашней Москвы Гиляровский не чета Бунину, главному ее летописцу, но он ведь и не ставит себе задачи написать великую литературу. Зато у него все густо, с потрясающей памятью на людей, от которых больше ничего не осталось.

Да, это он умел - быть своим для всех, от Чехова до Кольцова, от жуликов до приставов; и каждый норовил рассказать ему все свои тайны. Вот почему Гиляровский был именно великим репортером, первым, кто освоил жанр «журналист меняет профессию».

Конечно, существенную роль в его литературных и особенно журналистских удачах играл тот факт, что он был страшно силен физически, ловок во всякой работе и в самом трудном и опасном спорте: наездник, умевший объезжать самых норовистых лошадей; жонглер гирями; пловец, каких и среди коренных волжан было немного. Дело тут не в том, что такой атлет - кстати, основатель московского атлетического общества и личный тренер Куприна, тоже не обиженного силой, -легко приковывает к себе внимание опасными трюками и может при случае помочь и при тушении пожара, и при облаве на преступника (Гиляровский гордился медалью за отвагу на пожарах - он ее честно заработал, поскольку выезжал на пожары не просто репортером-зевакой). Дело в том, что сильный человек меньше боится, а чаще не боится вовсе. И Гиляровский кидался в гущу любых событий, о которых писал, будь то разбор путей и обломков после железнодорожной аварии либо спасение пострадавших после катастрофы на фабрике.

Жизни он не боялся совершенно, поскольку и шестнадцать лет, не закончив гимназии, сбежал из дома под действием книги Чернышевского «Что делать?», доставшейся ему от ссыльного, и подался, как Рахметов, в бурлаки. Он вообще ладил себя под Рахметова, которого бурлаки прозвали Никитушкой Ломовым, - и сам заслуживал такого прозвища.

Среди профессий, которые он перепробовал и сменил, были смертельно опасные - так, чтобы написать «Обреченных», с которых и началась его профессиональная литературная работа, он устроился в цех по производству свинцовых белил, где человек за три месяца заболевал, а за год превращался в собственную тень. Нет физического труда, которого он не попробовал бы, нет уголка России, где не побывал бы, разве что до Заполярья не добрался, - в этом смысле у него было преимущество даже перед Горьким, чей бродяжий опыт ограничивается четырьмя годами, с 1888-го по 1892-й.

Среди профессий, которые он перепробовал и сменил, были смертельно опасные - так, чтобы написать «Обреченных», с которых и началась его профессиональная литературная работа, он устроился в цех по производству свинцовых белил, где человек за три месяца заболевал, а за год превращался в собственную тень. Нет физического труда, которого он не попробовал бы, нет уголка России, где не побывал бы, разве что до Заполярья не добрался, - в этом смысле у него было преимущество даже перед Горьким, чей бродяжий опыт ограничивается четырьмя годами, с 1888-го по 1892-й.Гиляровский и в качестве профессионального репортера регулярно маскировался то под фабричного рабочего, то под маляра, то под извозчика - и любую информацию добывал первым. В его собрании сочинений репортажи сравнительно немногочисленны, а написал он их страшное количество; конечно, перепечатывать все не имеет смысла, но на тех, что перепечатываются, любой начинающий журналист может поучиться дотошности и безошибочному акцентированию самых ярких, зачастую кровавых деталей.

Конечно, Гиляровский не был дореволюционным предшественником лайфньюза - поскольку за всеми его репортажами стоит сострадание к человеку, а не просто жажда жареного. Но докапываться до истины он умел, как никто, - и всегда обнаруживал в жизни сюжет, способный вызвать у читателя слезы умиления. Скажем, широко известна история с белым попугаем, замерзшим на московской улице. Другой репортер, помоложе и поглупей, принес репортаж о том, что по Москве уже летают белые попугаи, но репортаж в номер не поставили - за фактом не прослеживалось истории, тенденции. А Гиляровский узнал от знакомого бильярдиста -друзья у него были в любых сферах, - что попугай, оказывается, был проигран в карты; когда хозяин отрезвел, он страстно хотел вернуть говорящего друга, отыграть или, выкупить - ан поздно, попугай улетел от нового хозяина и погиб; и душещипательная, полновесная история встала в номер.

Думаю, Чехов отчасти имел в виду Гиляя, когда сочинял «Двух газетчиков»: Рыбкин - это, конечно, он сам, меланхоличный и от всего уставший, а Шлепкин, веселый и розовый, из всего умудряющийся сделать газетную заметку, - вполне себе Гиляй. Кстати, Гиляровский не стыдился признаваться, что ранний Чехов ему не слишком нравился: «Сказки Мельпомены», «Пестрые рассказы»... неинтересно! Вот «Степь» - тут чувствуется дарование, тут НАШЕ!

Сегодняшняя журналистика могла бы поучиться у Гиляровского трем вещам, которым когда-то учили на журфаке, но с тех пор, увы, они забылись начисто.

Во-первых, надо уметь выбирать тему – не просто сенсационную, грязную или кровавую, но больную, общественно значимую;

во-вторых, никакой Интернет не заменит личного присутствия, разговора, сбора информации от случайных свидетелей или молчаливых, скрытных главных участников;

в-третьих, излагать надо плотно, кратко, точно, так, чтобы каждая деталь была на виду, а все второстепенное, вся пустая порода - отсеивалась сразу.

Гиляровский волшебно создавал эффект присутствия, что и требуется от репортажа в первую очередь, - и пусть он иногда давил коленом на слезные железы читателя, пусть впадал в сентиментальность или жестокость, что, в общем, вещи одного корня: он умел собрать информацию наиболее полно и подать наиболее эффектно, и никогда не собирал грязь ради грязи.

Но все, что пишется с наслаждением, - с наслаждением и читается, и сколь бы ни были подчас банальны или вторичны его сочинения, знакомство с ними по-прежнему восхищает читателя. Приятно же видеть доброго, сильного, здорового человека, которому интересны другие люди; приятно читать о том, что и на дне встречаются превосходные характеры, высокие подвиги и чистые нравы; прекрасны все эти казаки-богатыри, бродячие артисты и цирковые атлеты - и весь полнокровный, многоцветный, яркий мир, в котором живет автор.

И остается нам только верить - по-детски, а может, по-чеховски, - что сто лет спустя такими будут все. Не может быть, чтобы каждые сто лет в России проходили зря.

Дмитрий Быков // «Дилетант», №8, август 2014 года