Антонов Е. Арктическую Сибирь объединили собачьи упряжки

Благодаря транспортной технологии на основе собачьих упряжек ещё в каменном веке появилась обширная социокультурная сеть — люди смогли преодолевать сотни километров и стали регулярно собираться в удобных для всех местах. Эта сеть коммуникаций существовала несколько тысячелетий.

Собачьи упряжки, как оказалось, используют в Восточно-Сибирской Арктике уже как минимум 9 тысяч лет — об этом свидетельствуют детали нарт и остатки собак из Жоховской стоянки. Их анализу посвящена подробная статья, которая опубликована в недавнем выпуске журнала Stratum Plus. (Авторы статьи — Владимир Питулько из Института истории материальной культуры РАН и Музея антропологии и этнографии им. Петра Великого РАН, а также Елена Жоховская)

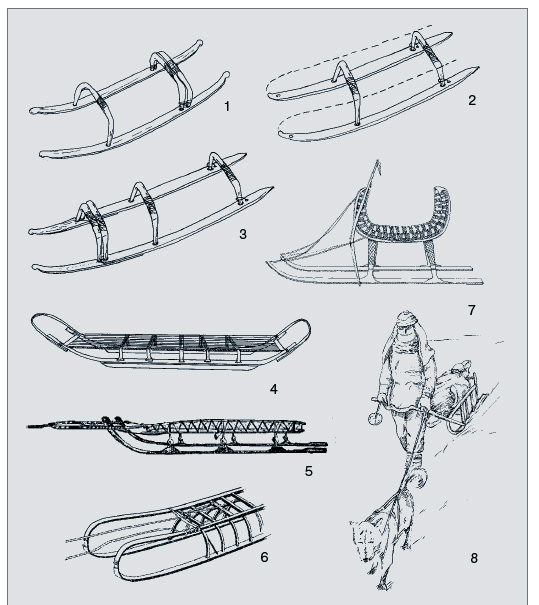

Реконструированные жоховские нарты:

1 — первого типа на простых полозьях; 2, 3 — второго типа на составных полозьях.

Типы нарт, описанные этнографами и историками: 4 — «амурский вариант»; 5 — восточно-сибирский тип; 6 — чукотская ездовая нарта; 7 — ительменская нарта; 8 — ручная охотничья нарта удэгейцев.

Сейчас стоянка находится на острове Жохова (острова Де-Лонга, ВосточноСибирское море), но около 9 тысяч лет назад остров был частью материка. Там, недалеко от берега океана, находился постоянный лагерь, в котором, по разным оценкам, жили от 25 до 50 человек. Около трети из них были охотниками, которые добывали северного оленя и белого медведя.

Благодаря многолетней мерзлоте в культурном слое Жоховской стоянки хорошо сохраняются находки из органических материалов, в частности, из кости, рога и дерева. Некоторые из них, как можно заключить на основе этнографических наблюдений, были деталями нарт. Среди таких деталей — полозья, копылья (вертикальные стойки нарт) и, вероятно, остолы (палки-тормоза).

Исследователи считают, что жители Жоховской стоянки использовали два типа нарт.

Первый — это двух- или трёхкопыльная конструкция на одинарных простых узких полозьях. Они больше всего напоминают ручные нарты (охотничьи или хозяйственные), которые описаны путешественниками и этнографами у разных народов Сибири. Их тягловой силой мог быть и человек, и человек с собакой, и только собаки.

Второй тип нарт сложнее — их основой были составные полозья, на которые устанавливались стойки из двух частей. В нартах этого типа использовалось не меньше четырёх стоек, они могли достигать длины до двух метров. Больше всего такая конструкция похожа на чукотско-корякский тип. Её главное достоинство — устойчивость к диагональным нагрузкам. Такие нарты позволяли перемещать как людей, так и грузы, с загрузкой около 200 килограммов, с ней были способны справиться 3—4 ездовые собаки. При этом исследователи XIX века описывали и большие сибирские упряжки, весом около полутонны, которые тянули 12 собак, и нарты с грузом 1200—1300 килограммов, в которых запрягали 18—20 собак.

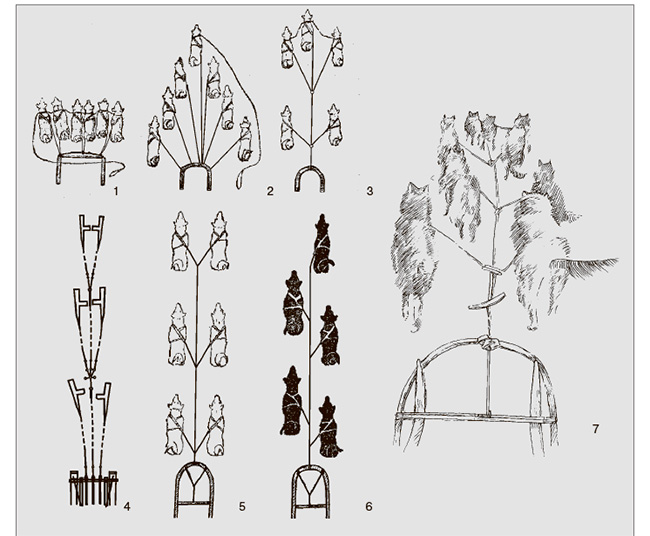

Этнографические примеры способов запряжки собак.

Способы веерной запряжки: 1 — новоземельская запряжка полным веером; 2 — запряжка уступом, практиковавшаяся в низовьях Енисея; 3 — переходный вариант веерной запряжки к цуговой.

Способы цуговой запряжки: 4 — ительменская парная запряжка; 5 — северная парная запряжка; 6 — северная запряжка ёлочкой; 7 — цуговая упряжка на побережье между Индигиркой и Колымой.

Жоховские охотники, скорее всего, использовали парную или веерную организацию упряжки. Такие способы этнографы фиксировали у жителей Чукотки.

Важная составляющая этой транспортной технологии — собаки. Жоховские животные были полностью сформировавшейся породой ездовых собак. Их гены унаследовали, в частности, гренландские ездовые собаки, аляскинские мала- муты и хаски (аляскинские и сибирские). Та же генетическая линия уверенно читается в геномах ископаемых американских собак (сейчас они полностью вытеснены европейскими сородичами).

Собачьи упряжки позволили жителям острова Жохова каменного века контролировать обширные территории: предполагается, что это могла быть площадь, которая включала в себя современные нам крупные острова Новосибирского архипелага (Новая Сибирь, Фаддеевский и Котельный), а также пространство между ними и материковым побережьем. Кроме того, развитие такого вида транспорта привело к образованию крупных социокультурных систем — регулярные сборы разных сообществ в определённых, удобных для всех местах. Это были прообразы «ярмарок», зафиксированных этнографами Нового времени: на них люди каменного века могли обмениваться не только товарами, но и идеями, технологиями, генами. Видимо, такая система оказалась очень устойчивой и существовала на протяжении тысячелетий.

Вместе с тем арктическая наземная транспортная технология порождала и целый ряд проблем. Так, для изготовления нарт нужны были деревья, а они в то время росли далеко к югу от стоянки — не меньше чем в 400 километрах. Среди находок есть изделия из бересты, которые можно было сделать только из живой коры, а значит, охотники совершали далёкие экспедиции за древесиной. Альтернативным источником древесины, вероятно, был плавник — его выносили на морской берег реки Лена и Яна, а часть могла поступать и из бассейнов Индигирки и Колымы.

Другая проблема — собак требовалось много, и их нужно было кормить, причём белковой пищей. Мясо северных оленей, по замечанию полярного путешественника Кнуда Расмуссена, не годится для ездовых собак — от него они становятся слабыми. Интересно, что на костях животных из Жоховской стоянки больше всего погрызов на костных остатках медведей. О том, что собаки чаще ели мясо медведей (а не оленей), говорит и изотопный анализ костей местных «друзей человека».

Но охота не могла полностью закрыть потребность собак в белке. Если принять, что их на Жоховской стоянке было около 120 особей (то есть на 10 больших упряжек), то для прокорма такой «оравы» в течение года нужно было около 50—55 тонн еды, то есть 5—5,5 тонны на одну упряжку. Столько еды в арктических условиях можно было получить только благодаря рыболовству: рыбу можно заготовить быстро и в большом количестве, а потом сохранить — заморозить.

Замораживать её надо было не только для удобства транспортировки, но и потому, что в течение полугода (зимой) рыбы практически нет. А значит, её надо было быстро и в больших количествах поймать в начале морозного периода. По сведениям мореплавателя и исследователя Ф. П. Врангеля, на корм собакам в XIX веке шли только муксун и ряпушка, а также сухая рыба (юкола). И это при том, что в реках арктической Сибири обитают десятки видов рыб. Видимо, для собак заготавливали именно те их виды, что шли на нерест последними, уже по морозу, а это как раз муксун и ряпушка (сейчас — только вторая). Необходимость в быстром и массовом отлове, скорее всего, уже 9 тысяч лет назад привела к использованию сетей, в том числе бредня, ещё раньше могли научиться строить загородки.

Материалы Жоховской стоянки указали на ещё одну проблему и её решение — в задачи собаководства входит выбраковка животных с нежелательными признаками. Простейший и эффективный способ решения проблемы — кастрация. Её могли производить обсидиановыми орудиями. (Современные хирурги уже обращали внимание, что инструменты из обсидиана по своим свойствам как минимум не хуже скальпелей из хирургической стали.) Обсидиановые орудия на Жоховской стоянке есть, но их очень мало по сравнению с другими — 79 единиц из более чем 18,5 тысячи каменных предметов. Но интересно то, что этот обсидиан происходит из Красненского месторождения на Чукотке, которое находится в низовьях реки Анадырь. Расстояние от месторождения до острова Жохова — около 1500 километров по прямой. Значит, зачем-то обсидиановые орудия были очень нужны «жоховцам». Авторы предполагают, что именно для хирургических операций, и, может быть, не только на собаках, но и на людях. Конечно, вряд ли охотники пускались за обсидианом в столь далёкие экспедиции, скорее всего, пригодные для них полуфабрикаты (пластинки и пластины из обсидиана) «жоховцы» получали на тех самых «собраниях» — прообразах сибирских «ярмарок».

Егор АНТОНОВ (ИВИ РАН), кандидат исторических наук

Издательство «Свиньин и сыновья» выпустило несколько сотен самых разных по жанру, объему и авторам, но неизменно высококультурных изданий

Издательство «Свиньин и сыновья» выпустило несколько сотен самых разных по жанру, объему и авторам, но неизменно высококультурных изданий