Уфимцев Г. Нерукотворный каменный город

В представлениях народов, живущих на Алтае и вблизи него, он издавна был местом чудесным, манящим, обещающим покой и жизненное счастье.

Русские староверы в XVII-XIX вв. искали здесь сказочную страну свободы Беловодию, буддисты - таинственную Шамбалу. И для любого, кто побывал тут или хотя бы читал об этих местах, они незабываемы — белоснежные ледяные вершины-белки, встающие над поросшими тайгой хребтами и безлесными котловинами.

Но есть другой Алтай — степной, равнинный или низкогорный, заключающий в себе много изумительных по красоте ландшафтов.

В числе красивейших мест Алтая — низкогорье и холмогорье, расположенные вокруг города Змеиногорска и поселка Колывань. С последним именем ассоциируются образы гигантских ваз в залах Государственного Эрмитажа, созданных в XVIII в из серовато-зеленой яшмы или розоватого камня в старейшей в России камнерезной мастерской. Попав в окрестности Колывани, вы увидите, что они не только поразительно красивы, но и представляют собой настоящий научный полигон.

В числе красивейших мест Алтая — низкогорье и холмогорье, расположенные вокруг города Змеиногорска и поселка Колывань. С последним именем ассоциируются образы гигантских ваз в залах Государственного Эрмитажа, созданных в XVIII в из серовато-зеленой яшмы или розоватого камня в старейшей в России камнерезной мастерской. Попав в окрестности Колывани, вы увидите, что они не только поразительно красивы, но и представляют собой настоящий научный полигон. Когда едешь к Змеиногорску с севера или северо-запада видишь, что плоские пространства степного Алтая сменяются сначала пологими холмами, затем холмогорьями и низкогорьями. Сразу обращает на себя внимание широкое распространение долинных педиментов — слегка наклонных подгорных равнин, возникших при отступании параллельно самим себе бортов долин. Они как бы сгладили водоразделы, превратившиеся в остовы существовавших в прошлом широких междолинных пространств.

Вы приближаетесь к горам, и на склонах и вершинах сопок вдоль дороги появляются отдельные гранитные скалы и их группы, иссеченные горизонтальными или слабонаклонными трещинами, формирующими на скальных выступах так называемую матрацевидную отдельность. Достаточно небольшого воображения, и в облике этих скал видишь изваянные природой скульптуры: вот чуть приподнялся над горой мифический зверь, рядом застыла черепаха, а с вершины скалы смотрит готовый взлететь гигантский каменный орел.

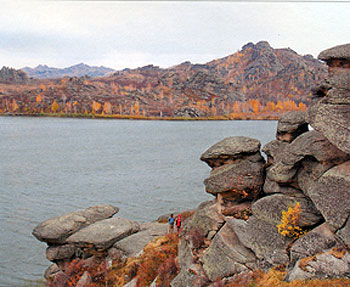

Но больше всего эти гранитные скалы напоминают цилиндрические или куполоподобные хижины, то стоящие отдельно, то образующие каменные деревни. Однако это лишь предместья нерукотворного города, раскинувшегося на берегах Колыванского озера. Оно занимает днище замкнутой котловины, вложенной в низкогорье. Глубина его достигает 18 м, в нем растет реликтовый водный орех чилим, чьи пустотелые плоды местами лежат полосами на пляжах. Вокруг — царство гранитных скал, как бы каменный город, где можно различить кварталы, разделенные широкими проходами и небольшими переулками. Только вот архитектура необычная, господствуют купольные или цилиндрические «дома», иногда с очень живописными крышами. Город террасами спускается к озеру, оставляя «незастроенной» узкую полосу прибрежья.

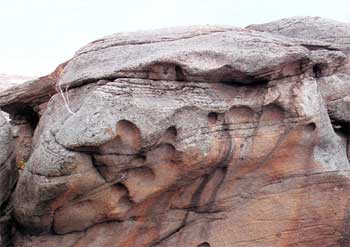

Детали «домов» позволяют оценить главные особенности природных процессов, сотворивших это чудо. Во-первых, это трещины в гранитах, которые идут в основном по двум направлениям. Близкие к вертикальным, часто открытые, делят скальный массив на небольшие блоки. Процессы выветривания расширяют полости, разделяют их проходами — так происходит первичная нарезка будущих строений. А залегающие горизонтально или с небольшим наклоном делят гранитные глыбы на пластинчатые блоки и определяют основу архитектурного стиля города. Это по преимуществу так называемые «трещины отслаивания»: они возникают у поверхности скального массива, когда вышележащая горная порода исчезает за счет выветривания и денудации (сноса продуктов его деятельности). Именно поэтому трещины идут в направлении, близком к горизонтальному; небольшой наклон наводит на предположение, что изначально поверхность горных пород (исходный пенеплен) была пологоволнистой.

Детали «домов» позволяют оценить главные особенности природных процессов, сотворивших это чудо. Во-первых, это трещины в гранитах, которые идут в основном по двум направлениям. Близкие к вертикальным, часто открытые, делят скальный массив на небольшие блоки. Процессы выветривания расширяют полости, разделяют их проходами — так происходит первичная нарезка будущих строений. А залегающие горизонтально или с небольшим наклоном делят гранитные глыбы на пластинчатые блоки и определяют основу архитектурного стиля города. Это по преимуществу так называемые «трещины отслаивания»: они возникают у поверхности скального массива, когда вышележащая горная порода исчезает за счет выветривания и денудации (сноса продуктов его деятельности). Именно поэтому трещины идут в направлении, близком к горизонтальному; небольшой наклон наводит на предположение, что изначально поверхность горных пород (исходный пенеплен) была пологоволнистой. Многие скальные выступы округлые, с «зализанными» краями куполообразной формы; на первый взгляд они похожи на груды гигантских лепешек. Скорее всего, такую форму им придала десквамационная (т.е. возникшая из-за температурного шелушения) обработка скальных поверхностей при периодическом и быстро меняющемся прогревании и охлаждении. Куполоподобные скалы — характерный свидетель аридной геоморфологической обстановки.

Главные архитектурные украшения «стен» каменных «домов» — многочисленные карнизы и ниши; небольшие ячеи выветривания часто образуют характерные сотовые системы. Самые глубокие ниши находятся в основании большинства скал. Они абсолютно пусты: ветер выдувает из них продукты разрушения пород — не только песок, но даже мелкие камешки (дресву). Вот и в день нашего посещения дул, что называется, плотный ветер.

Главные архитектурные украшения «стен» каменных «домов» — многочисленные карнизы и ниши; небольшие ячеи выветривания часто образуют характерные сотовые системы. Самые глубокие ниши находятся в основании большинства скал. Они абсолютно пусты: ветер выдувает из них продукты разрушения пород — не только песок, но даже мелкие камешки (дресву). Вот и в день нашего посещения дул, что называется, плотный ветер. Стены «домов» украшены идущими вдоль трещин отдельности своеобразными карнизами. Они очень непрочны и формируются в результате разрушения горных пород до состояния песчано-гравийнои массы. Этот процесс, называемый сапролитизацией, вызван периодическим промерзанием и оттаиванием влаги в микротрещинах и порах между зернами пород. В итоге скальные выступы очень быстро разрушаются, причем форма их остается неизменной, а слагающие породы превращаются в рыхлую массу. Процесс идет тем быстрее, чем больше содержание поровых вод и чем крупнее зерна гранитов и других пород.

Гранитные скалы, подобные теснящимся вокруг Колыванского озера, широко распространены в Сибири. Но компактные группы — каменные города — возникают, видимо, только в определенных климатических условиях. В первую очередь речь идет об открытых ландшафтах — степных, полупустынных, где маломощный растительный слой не препятствует процессам физического выветривания и выноса ветрами его продуктов. Другой фактор — распад или деградация гидрографической сети, наличие замкнутых бассейнов стока и озер в широких котловинах. Именно в таких условиях и образуются каменные города различных видов. В их числе открытые в начале XX в. академиком Владимиром Обручевым во Внутренней Азии (Джунгария) эоловые каменные города; описанные французским геологом Анри Лотом в Центральной Сахаре «города хижин», удивительно напоминающие поселения в африканском Сахеле, а также останцы, похожие на руины замков и крепостей, широко распространенные в аридных тропических поясах и в областях распространения поверхностного карста. Эти удивительные постройки, созданные силами природы, будоражат наше воображение, притягивают исследователей и туристов.

Гранитные скалы, подобные теснящимся вокруг Колыванского озера, широко распространены в Сибири. Но компактные группы — каменные города — возникают, видимо, только в определенных климатических условиях. В первую очередь речь идет об открытых ландшафтах — степных, полупустынных, где маломощный растительный слой не препятствует процессам физического выветривания и выноса ветрами его продуктов. Другой фактор — распад или деградация гидрографической сети, наличие замкнутых бассейнов стока и озер в широких котловинах. Именно в таких условиях и образуются каменные города различных видов. В их числе открытые в начале XX в. академиком Владимиром Обручевым во Внутренней Азии (Джунгария) эоловые каменные города; описанные французским геологом Анри Лотом в Центральной Сахаре «города хижин», удивительно напоминающие поселения в африканском Сахеле, а также останцы, похожие на руины замков и крепостей, широко распространенные в аридных тропических поясах и в областях распространения поверхностного карста. Эти удивительные постройки, созданные силами природы, будоражат наше воображение, притягивают исследователей и туристов. Рекреационные возможности подобных каменных городов, вроде раскинувшегося на берегах Колыванского озера, очевидны, хотя пока их использование оставляет грустное впечатление. На улицах и площадях Колыванского каменного города вблизи запретительных или разъясняющих плакатов уже стоят уродливого вида места общего пользования и вагончики-балки. А берега озера несут следы лихих налетов кратковременных посетителей.

Каменный город вокруг Колыванского озера и его предместья — удивительное по многообразию явление Природы. Небольшое пространство представляет собой, в сущности, лабораторию, работая в которой, можно изучать процессы рельефообразования, характерные для засушливых областей Центральной Азии, южно-сибирских степей и горной тайги.

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (05-05-64173).

Иллюстрации авторов

Геннадий УФИМЦЕВ, доктор геолого-минералогических наук Институт земной коры СО РАН,

Александр СИЗОВ, аспирант того же института;

Геннадий БАРЫШНИКОВ, доктор географических наук, Алтайский государственный университет

Александр СИЗОВ, аспирант того же института;

Геннадий БАРЫШНИКОВ, доктор географических наук, Алтайский государственный университет

"Наука в России", № 2, 2006

Издательство «Свиньин и сыновья» выпустило несколько сотен самых разных по жанру, объему и авторам, но неизменно высококультурных изданий

Издательство «Свиньин и сыновья» выпустило несколько сотен самых разных по жанру, объему и авторам, но неизменно высококультурных изданий