Нечипоренко Ю.Д. Про двух собак

Саше Захарову

С первой из Собак я встретился в размере четырех лет. То есть мне было четыре года (а сколько было Собаке, я, к сожалению, не знаю). В этом возрасте Человек по весу и по росту не сильно отличается от Собаки, и если она станет на задние лапы — то может оказаться даже выше Человека.

Я гостил у бабушки в деревне, и как только приехал — сразу увидел эту замечательную Собаку, которая была черной с белыми краями — то есть лапы были у нее белые, и на лбу черное пятно. Она жила во дворе у бабушки без всякой цепи — жила как друг, а не как раб в ошейнике. Собаку так и звали — Дружок, и она подбежала ко мне, махая белым хвостом, и я даже испугался немного. Потому что удивительно и непонятно, почему это мохнатое существо на четвереньках, еще даже ничего про тебя не зная, очень хорошо к тебе сразу относится.

Папа сказал: «Не бойся!»

Бабушка сказала: «Она не злая, мы ее даже на цепь не сажаем».

Собака сказала: «Я хочу с тобой дружить!»

Вы скажете, что Собаки не умеют разговаривать,— и ошибетесь — потому что говорят же не только словами — говорят глазами, и руками, и ногтями, и когтями... Вот когда Собака стала на задние лапы и лизнула меня в нос — то неужели непонятно, что она сказала, наверное, то же самое, что говорят друг другу люди без слов, когда целуются...

Дружок поцеловал меня в нос и опять стал на четвереньки. Он запрыгал вокруг меня и начал рассказывать о своей радости всеми разными частями — хвостом рассказывал, ушами, лапами махал — как дирижер перед оркестром...

Я очень позавидовал ему, такому веселому и радостному, мне тоже захотелось ему что-то сказать — что он мне тоже нравится, что я его люблю, что я хочу быть с ним на равных — но как сказать?

Я встал на четвереньки и начал бегать рядом с ним.

Папа и бабушка очень удивились, они смотрели на Собак свысока. Они рассмеялись и начали уговаривать меня подняться опять на задние лапы, но я их не слушал и убежал в лопухи.

Мы нашли общий язык, мы понимали друг друга, мы кувыркались и прыгали, валялись в лопухах и обнимались...

Это мое первое воспоминание, одно из самых первых — теплая живая шерсть в руках и ощущение равенства и радости — то, что осталось от общения с первой из Великих Загадочных Собак.

Радости от равенства всего живого на земле, покрытой лопухами.

Тогда, в тот вечер, мы с Дружком вместе спрятались, убежали от папы и от бабушки — потому что, хотя они и очень хорошие, они не понимали нашего равенства, они могли нам помешать.

А потом, как-то незаметно, мы заснули...

Это было так давно — и я вспоминаю, словно раздвигаю заросли огромных лопухов, проваливаюсь в глубокий колодец — падаю все глубже, кувыркаюсь — и становлюсь все меньше...

И все почтительней я отношусь к Собакам.

И все ближе они становятся ко мне...

Кто в детстве не мечтал иметь Собаку? Я мечтал... Я хотел, жаждал, желал и не раз упрашивал папу, намекал:

— Па, а почему бы нам не завести Собаку?

— Соседи будут возражать...

— Ну и что, отчего это мы должны их слушать, почему надо им подчиняться — я не понимаю,— ведь Собака будет наша, мы живем в отдельной квартире, я могу держать ее под кроватью...

Но у папы один ответ — соседи...

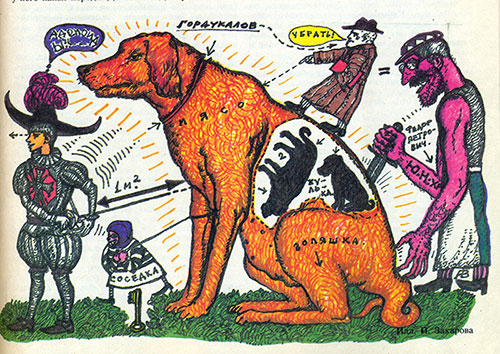

Может, с ними поговорить? Вдруг удастся их уломать, хотя бы некоторых — а потом поставить вопрос на голосование. Вот, например, мой крестный, Федор Петрович — разве он будет возражать против Собаки? А начальник шахты Гордукалов — он же совсем не появляется во дворе, его можно и не спрашивать, а его сын Толя — мой первый друг. Если еще уломать парочку соседей, то нас будет большинство, и мы заведем Собаку...

Соседи у нас вообще не очень злобные, но соседки противные — торчат все время во дворе и за мной следят. Чуть что — донесение папе. То им не нравится, что я стреляю из воздушной винтовки, то — что жгу костер, что строим с приятелями халабуду, что стреляем из самопала, играем в футбол...

Словно они — цари, а я — их подданный народ, который можно угнетать. Я обдумывал планы мщения — разбить стекла, влезть в сарай и что-то стырить, сочинить листовку или ночью нарядиться привидением...

Я не хотел быть бесправным народом, я хотел устроить революцию и свергнуть этих дряхлых монархов-пенсионеров.

И вот однажды к нам во двор приблудилась Собака. Она была очень почтительной и так тактично поджимала хвост, приближаясь к соседкам, чистящим картошку, варящим борщ, моющим кастрюли у своих индивидуальных кухонек, что даже их, этих каменных и деревянных теток, она очаровала. Может быть, им не хватало такого открытого, явного почитания — им нужен был такой подданный, который бы ползал на брюхе у их ног, радовался, когда ему бросали кость...

Со мной у Жульки были совсем другие отношения. Он приносил мне стрелы, которые я пускал из лука, играл со мною в мяч — и делал все без подобострастия, с достоинством.

Дворняжка — так сказал папа, когда его увидел.

Дворняга — почему Дворняжка? Так пренебрежительно! Лучше сказать Дворянин — это самый честный и преданный друг дворянского звания. Я — рыцарь, а он — мой паж, оруженосец, юный дворянин — так я объяснял это странное прозвище. Папа же говорил, что дворняга — это собака, в которой намешано много кровей, беспородная.

Насчет породы — это точно никто не знает, у кого какая порода. Да и вообще, хорошо это —

порода — или плохо? Потому что у нас породой называли камни, которые окружали уголь в шахте, и порода как раз была не нужна — ее выбрасывали на свалку. Вокруг шахты возвышались целые пирамиды из этой самой породы. А вот уголь — он нужен всем, он нарасхват,— его бросают в печь, и он там ярко разгорается и всех согревает.

Жулька был черный, как уголь,— и он был мне очень нужен.

Быстрый верткий пес по понятливости и усердию не уступал никаким породистым собакам. С блестящими глазами он принимал и радостно приветствовал все мои начинания. — Жулька! Пойдем в лес!

И вот я уже шагаю в окружении пса — в окружении верной свиты. Он все время бегает вокруг, не теряет ни минуты даром — что-то обнюхивает, узнает. Быстро оставляет следы свои — задрал ногу — и пометил мимоходом дерево или столб по дороге.

Если у вас никогда не было собаки, то вы не представляете даже, какое это богатство — потому что на вас смотрят с завистью все окружающие мальчишки и спрашивают — это что, твоя собака?

Каждый ваш выход, каждая прогулка превращается в ритуал, становится событием — как путешествие испанского короля. Потому что ты уже не просто так — «мальчик шляется без дела», а со свитой из сильного мускулистого зверя, шествуешь с независимым и гордым видом: Человек-Рыцарь... Например, крикнешь — Жулька!— и тут как тут появляется из-за угла, дерева, из-под земли — Тот, Кто Слушает, Кто Любит...

Как много сразу появляется в жизни — с комком черной шерсти на выносливых ногах...

Собака — это богатство, это еще одна голова или там рука, нога. Это такая удача... Жулька лает и бросается на воробья — я делаю внушение — воробья не стоит трогать, сейчас мы заняты, мы спешим в лес, не стоит отвлекаться...

И так продолжалось... месяц или два, неделю или две — не помню. Помню только, что соседям Жулька, несмотря на свою уникальную уживчивость и яркие таланты деликатности и почтительности, быстро надоел. Или они начали завидовать мне, что он так любит меня — сильнее, чем их,— и моему счастью пришел конец.

Я и не знаю до сих пор, как они извели его — отравили или изгнали, украли, предали, продали моего оруженосца, пажа, друга...

Это была весна, и текли лужи, и как-то раз Федор Петрович назвал моего пса «Кабыздох» — и я взбесился, я наговорил ему массу гадостей, я, кажется, даже рычал на него.

— Нельзя так обзывать Собаку, сказать «Кабыздох» — это значит пожелать смерти, я тоже могу выйти на середину двора и кричать на всех соседей — Кабыздохи!

Федор Петрович пытался успокоить меня, он говорил, что «Кабыздох» — это шутливое прозвище, это так у них в детстве всех собак называли. А вообще он ничего не имеет против пса, только тут ему не место, потому что он гадит и гоняет кур.

— Это все ложь, ложь, никого он не гоняет, он воспитан и ходит аккуратно в общий туалет во дворе, я сам ему показал и приучил...

В общем, дело — швах. Если даже крестный ополчился против меня... Проклятое противное слово «Кабыздох» тревожило, требовало мести, отпора...

Я, кажется, даже заболел в тот день от возмущения. Но это неважно, а важно, что в тот день, когда пропал Жулька, у меня вырезали аденоиды — это какие-то мелкие гланды. Тогда все были уверены, что их надо обязательно «удалять» — будто природа такая глупая дура, что набивает человека ненужными органами и надо их по мере жизни вырывать. Я сопротивлялся, конечно, но был составлен заговор из врачей и папы,— он тоже меня уговаривал, а я ему верил... И меня повели в больницу — чтобы больше горло не болело — так говорил папа, а Жульку не взяли — будет мешать, в больницу собак нельзя...

Там какой-то дядька полез мне в рот щипцами и рвал какую-то там гадость, ковырял, возился, хватал поудобней — и выхватил что-то. Но не до конца. Мне опять заморозили горло — укололи иголкой небольно — и опять принялись рвать...

А когда мы вернулись назад, во двор, то тут и обнаружилась эта подлость — Жулька куда-то пропал. Я заглянул в будку, потом пытался его позвать, кричать горлом, распухшим от заморозки, но из меня лились одни сопли с кровью и слюнями. Я прислонился к столбу и плакал — меня обокрали, ободрали, свели куда-то и убили мою Собаку...

Лишались ли вы когда-нибудь королевского сана, здоровья и любимого человека? Тогда, наверное, вы меня поймете — и мне не надо долго описывать, как я выл и рыдал, понимая, что весь мир — все вокруг — обманщики, все против меня и все — понимаете, все пропало...

Ободрали меня тогда, снаружи и изнутри ободрали. И хотя я и сейчас иногда пытаюсь вести себя так, будто у меня есть дворец, есть друг, есть паж — есть Собака,— не всегда очень-то и получается.

Издательство «Свиньин и сыновья» выпустило несколько сотен самых разных по жанру, объему и авторам, но неизменно высококультурных изданий

Издательство «Свиньин и сыновья» выпустило несколько сотен самых разных по жанру, объему и авторам, но неизменно высококультурных изданий