Понятов А. Как молния выбирает цель

По современным спутниковым наблюдениям в год на Земле возникает примерно 1,4 миллиарда молний, четверть из которых бьют в землю. И хотя чаще всего молнии встречаются в тропиках, в наших краях они тоже нередки. Сверкающие, часто ветвящиеся ослепительные линии молний не только грандиозное зрелище, но и очень опасное явление, ведь сила тока в канале молнии в среднем составляет 30 ООО ампер, а в максимуме до 200 ООО ампер (для сравнения: в мощном электрическом чайнике ток около 10 ампер). Воздух вокруг молнии быстро разогревается до 30 000°С. И хотя вспышки молнии кратковременны, в них успевает выделиться до 7 гигаджоулей энергии. Такого её количества достаточно, чтобы вскипятить почти 20 тонн воды.

Совершенно очевидно, что удар молнии может вывести из строя или даже уничтожить, например сжечь, объекты, в которые она попадает. Поэтому их защита от молний — важная задача. В простейшем случае для этого используют молниеотвод, представля

ющий собой металлический штырь, соединённый с землёй проводом (заземлённый). Некоторые люди до сих пор называют его устаревшим словом громоотвод. Связано это с тем, что долгое время громом называли саму молнию или грозовой разряд. Недаром богов Зевса и Перуна именовали громовержцами, а, скажем, Н. В. Гоголь в повести «Тарас Бульба» писал про дерево, «вершину которого разбило громом». Но в настоящее время так называют только звук, возникающий при ударе молнии, поэтому использовать слово громоотвод неверно.

В детстве меня всегда интересовало, а как молния находит молниеотвод среди множества других привлекательных целей? И вообще, как она выбирает объект, по которому ударит? Поискав ответы на вопрос «Куда бьёт молния?», я обнаружил, что большинство найденных можно свести к трём вариантам.

• Молния бьёт в самый высокий объект поблизости. (Иногда к этому добавляют пояснение, что молния должна идти по кратчайшему пути, поэтому и выбирает самую высокую точку, наиболее близкую к туче.)

• Молния идёт по пути наименьшего электрического сопротивления, именно поэтому она выбирает объекты, проводящие ток: металлические конструкции, деревья, человека и тому подобное.

• Молнию притягивают к себе предметы с высокой электропроводностью. Хотя в каждом из этих ответов есть доля правды, в общем случае они не верны, к тому же, не разъясняют физику процесса. Действительно, молния часто бьёт в самый высокий объект, но далеко не всегда. Не всегда молния идёт и по кратчайшему пути. Второе объяснение справедливо на конечном этапе, когда уже создан проводящий канал, но не поясняет, как он образуется в воздухе, который изначально — диэлектрик, не пропускающий ток и имеющий примерно одинаковые свойства по всем направлениям. Что касается третьего объяснения, то, действительно, на конце проводящих тел в грозу индуцируется электрический заряд, который влияет на попадание молнии. Вот только дело не в её притяжении.

Хотя в каждом из этих ответов есть доля правды, в общем случае они не верны, к тому же, не разъясняют физику процесса. Действительно, молния часто бьёт в самый высокий объект, но далеко не всегда. Не всегда молния идёт и по кратчайшему пути. Второе объяснение справедливо на конечном этапе, когда уже создан проводящий канал, но не поясняет, как он образуется в воздухе, который изначально — диэлектрик, не пропускающий ток и имеющий примерно одинаковые свойства по всем направлениям. Что касается третьего объяснения, то, действительно, на конце проводящих тел в грозу индуцируется электрический заряд, который влияет на попадание молнии. Вот только дело не в её притяжении.

РОЖДЕНИЕ МОЛНИИ

Для понимания того, как молния «выбирает» цель на самом деле, придётся сначала разобраться с механизмом её распространения между облаком и землёй. Другие виды молний мы здесь рассматривать не будем.

Молния — это мощная электрическая искра или, как говорят физики, искровой разряд, возникающий в атмосфере. С подобными искрами вы сталкивались, если видели, как искрят электрические контакты, например в выключателях или розетках. Похожа молния и на электрическую дугу электросварки, только длящуюся очень короткое время. Но во всех этих случаях искры порождают напряжение, создаваемое генераторами. Молния же возникает из-за заряда, который накапливается в облаках.

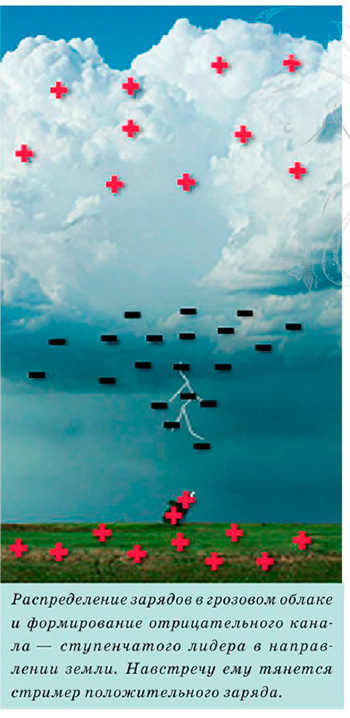

Образование зарядов в облаке — сложный комплексный процесс, до конца пока не изученный. При поднятии и охлаждении водяного пара происходит конденсация, а потом замерзание капелек воды, выделяется тепло и образуются восходящие струи со скоростями от 10 до 40 м/с, закручивающиеся в вихри. Возникает эдакая турбулентная машина, которая питается теплом пара. В этой машине кристаллики льда разного размера трутся, ударяются, деформируются, разрушаются и в результате теряют электроны — электризуются. Более чем в 90% случаев нижняя часть грозового облака получается заряженной отрицательно, поскольку электроны, несущие отрицательный заряд, отрываются от движущихся вверх мелких частиц и собираются на более крупных падающих частицах. Процесс разделения зарядов в результате столкновений частиц облака обычно называют механизмом неиндуктивной зарядки, так как для него не требуется предварительно существующего электрического поля. При этом на поверхности земли индуцируется равный по величине положительный заряд, поскольку она обладает относительной проводимостью и по ней может перемещаться заряд, притягиваемый к облаку. Эту ситуацию часто сравнивают с огромным конденсатором, обкладками которого служат облако и поверхность земли.

В изначальном состоянии воздух — хороший изолятор, препятствующий протеканию электрического тока. Но в какой-то момент заряд облака превышает критический, разница потенциалов облака и земли, а, значит, и электрическое поле между ними становятся достаточно велики, и случается «пробой» — электрический разряд, который мы называем молнией.

Обычный электрический пробой диэлектрика, в данном случае воздуха, происходит, если имеющийся в нём по какой-либо причине свободный «затравочный» электрон разгоняется электрическим полем до столь высоких скоростей, что, столкнувшись с нейтральным атомом, он выбивает из него электроны. Те, в свою очередь, тоже разгоняются, выбивают ещё больше электронов, и всё повторяется. Число электронов лавинообразно нарастает, делая воздух электропроводным и пригодным для прохождения электрического разряда.

Почему же пробой возникает только при больших электрических полях, ведь разогнать электрон до нужной скорости может в принципе даже слабое по величине поле? Просто слабому полю потребуется больше времени. Вот в этом-то всё и дело. Электрону мешают разгоняться нейтральные молекулы и атомы газов атмосферы, с которыми он сталкивается при движении. Представьте себе бегуна, пытающегося набрать скорость в толпе хаотически двигающихся людей. Он то и дело будет на них натыкаться, и это будет мешать разбегу. Поэтому, если поле слабое, электрон просто не успевает набрать нужной скорости из-за столкновения с молекулами атмосферных газов, и пробоя не произойдёт. Однако некоторое расстояние за время между соударениями с молекулами атмосферных газов электрон всё же успевает пролететь.

Физики называют его длиной свободного пробега. В воздухе медленные электроны имеют среднюю длину свободного пробега около 1 мкм (миллионная доля метра). Вот на этой крошечной дистанции электрическое поле и должно успеть разогнать электрон до нужной скорости. Именно для создания столь сильного поля и требуется накопление на облаке достаточно большого заряда.

Правда, с таким объяснением долгое время существовала проблема: разряд молнии в атмосфере происходит при электрических полях, величина которых в несколько раз меньше, чем следует из лабораторных экспериментов по пробою воздуха. Эту загадку решил в конце XX века сотрудник Физического института им. П. Н. Лебедева РАН будущий академик Александр Викторович Гуревич. Всё дело в том, что быстрые электроны движутся не как медленные: чем выше скорость электрона, тем слабее сопротивление его движению, тем больше становится длина свободного пробега. Для очень энергичных частиц она может возрасти в сотню раз! Эти электроны получили название убегающих, и именно пробой на убегающих электронах позволяет возникать молнии в более слабых полях.

Откуда же в атмосфере берутся быстрые затравочные электроны? По современным представлениям, это происходит при ионизации атмосферы космическими лучами — высокоэнергичными частицами, способными при столкновении с атомами атмосферы ионизировать их, порождая целые ливни вторичных частиц. В результате пробоя возникает проводящий электрический ток канал, содержащий ионы и свободные электроны. Ток молнии по этому каналу нейтрализует заряженные области, и молния прекращается, до того момента, когда заряды в облаке не накопятся снова.

КАНАЛ ДО ЦЕЛИ

Однако образование канала молнии — процесс сложный. Заряд облака порождает так называемые стримеры — нитевидные разряды. В электротехнике это светящиеся ветвящиеся искры, плазменные каналы, состоящие из ионизированных молекул воздуха. Сливаясь, они создают более яркий, отрицательно заряженный канал с высокой проводимостью, который быстро распространяется к земле со средней скоростью около 200 км/с. Так что для преодоления типичного для грозового облака расстояния 1 км ему потребуется всего 0,005 секунды. Как говорится, даже моргнуть не успеете. Поскольку движется канал рывками длиной около 50 м, его назвали ступенчатым лидером. Вслед за стримерами он разветвляется во многих направлениях по мере приближения к земле. Каждая ступень создаётся примерно за 1 мкс (10‘6 с), а между ними есть пауза около 50 мкс, в течение которой лидер словно выбирает, куда шагнуть. Общее число ступеней может достигать 10 ООО! Электрический ток, необходимый для установления канала, составляет десятки или сотни ампер. Лидер практически невидим для человеческого глаза, но его можно изучить с помощью высокоскоростной съёмки.

На конце лидера к земле спускается большой электрический заряд, который может достигать 5 Кл. Чтобы представить, насколько это много, вспомним, что по закону Кулона два точечных заряда по 1 Кл каждый на расстоянии 1 м друг от друга взаимодействуют с силой, равной 9*109Н. Это соответствует весу массы почти в миллион тонн. Примерно столько весит гружёный железнодорожный состав длиной от Москвы до Санкт- Петербурга.

Поскольку земля и часть объектов на ней электропроводны, ступенчатый лидер при приближении к земле притягивает к таким близлежащим объектам заряды противоположного знака. А чем больше заряд, тем больше будет его электрическое поле. На его величину влияют три фактора. Первый — заземление, обеспечивающее подвод заряда. Второй — высота объекта, уменьшающая расстояние до лидера. И, наконец, третий — заострённость объекта. На остриях плотность зарядов и, соответственно, напряжённость электрического поля, определяемые кривизной поверхности, становятся особенно велики. Отсюда понятно, почему молниеотвод делается из заземлённого металлического штыря, расположенного на крыше здания.

Из точек объектов, где электрическое поле достаточно сильное, могут развиться положительные стримеры, движущиеся вверх навстречу спускающемуся отрицательному лидеру.

Обычно туда устремляются сразу несколько положительных лидеров от разных зданий, деревьев и даже людей. На некоторой высоте какие-то из лидеров встречаются и возникает непрерывный канал от облика до земли, по которому пойдет разряд молнии. Поскольку восходящий! лидер формируется, когда спускающийся уже приблизится к земле, тЬ их встреча произойдёт недалеко от её поверхности, обычно на^высоте около 30—100 метров. Именно в этот момент молния «решает», куда она попадёт. Её целью станет точка Tofo объекта, с лидером от которого она встретилась раньше других.

Если вспомнить три фактора, определяющих силу поля, то можно сделать вывод, что высокие объекты, такие как здания, особенношебоскрёбы, и деревья, с большей вероятностью, чем окружающая земля, станут источником «соединительного» стримера и, следовательно, с большей вероятностью будут поражены молнией. Максимальный шанс будет у объектов, которые расположены как можно ближе к спускающемуся лидеру, ведь тогда их восходящие стримеры быстрее доберутся до него. Именно это и порождает утверждения, что молния бьёт в самые высокие объекты и по кратчайшему пути.

Однако это совсем не обязательно, поскольку надо учитывать проводимость и остроту объекта, которые приводят к более раннему появлению восходящего лидера, благодаря чему он может успеть нарандеву раньше, чем его собратья от ролее высоких и близких объектов. Так, молния может ударить в землю на открытом поле или в человека, даже если близко находятся деревья, поскольку сами по себе деревья — не слишком хорошие проводники электрического тока, а вот человеческое тело — проводник достаточно хороший. Теперь вы сами легко можете ответить на вопросы: «Почему опасно прятаться от грозы под деревом, особенно отдельно стоящим?», или «Почему опасно в грозу купаться в озере?», или «Почему во время грозы лучше изолировать себя от земли и держаться подальше от мокрых и металлических предметов, а также вершин холмов?» Этот эффект может стать причиной ухода молнии в сторону от кратчайшего пути.

Кстати, различия в проводимости разных пород деревьев приводят к разной частоте их поражения молнией. Ещё в древности люди заметили, что чаще всего молнии попадают в дуб. Это подтверждает и статистика: из 100 молний — 54 приходится на него. На втором месте тополь — 24. Разумеется, важную роль играет высота этих деревьев, но и хорошо развитая корневая система дуба, уходящая глубоко в землю, делает из него неплохой молниеотвод. Возможно, это была одна из причин того, что славяне считали дуб деревом Перуна — бога, оружием которого были молнии.

Но вернёмся к процессу формирования молнии. Мы остановились на создании ступенчатым лидером проводящего канала облако-земля. Затем по нему проходит основной ток разряда, называемый обратным ударом. Такое название связано с тем, что лидер спускается вниз, а ток течёт от «плюса» к «минусу» — вверх. Этот ток нарастает до своего максимального значения очень быстро, за 1 — 10 микросекунд, а спадает несколько медленнее, за 50—200 микросекунд. Скорость распространения заряда в канале составляет около трети скорости света (108 м/с)! Почти мгновенное нагревание воздуха на всём протяжении канала во время обратного удара заставляет его светиться и взрывообразно расширяться, создавая мощную ударную волну, рождающую звук, который мы называем громом. Высокая температура плазмы в канале при обратном ударе заставляет её излучать яркий бело-голубой свет, который даёт более 99% яркости, и именно его мы видим как молнию.

Ток обратного удара взаимно нейтрализует заряды облака и земли. Если он это сделал не полностью и в облаке всё ещё остаётся достаточно заряда, после паузы примерно в 20—50 миллисекунд вниз к земле может пойти следующий лидер. Этот лидер использует уже созданный канал, а потому движется непрерывно, за что получил название «стреловидного» (мне нравится его название в англоязычной литературе: лидер-дротик). В результате получается повторный удар с меньшей продолжительностью и пиковым значением тока. Дополнительные стреловидные лидеры придают молнии мерцание и обычно не разветвляются, как исходный ступенчатый лидер. Большинство вспышек молнии состоят из 3 или 4 ударов, но есть вспышки с десятками ударов (наибольшее их количество в одной вспышке облако-земля составляет 47!). Встречаются и вспышки из одного удара без образования стреловидных лидеров.

Впрочем, стреловидные лидеры и их обратные удары не обязательно используют тот же канал от облака к земле, который был «прожжён» исходным ступенчатым лидером. Если повторные лидеры выбирают другие пути к земле, молния будет казаться перепрыгивающей из одного места в другое. Её также называют разветвлённой молнией. Она похожа на линию, которая у земли расходится веером из более мелких линий.

Любопытно, что на самолётах, попадающих в грозовые облака, наоборот, сначала развиваются положительные лидеры от разных элементов конструкции, а уже потом из облака возникает отрицательный лидер.

Алексей Понятов, кандидат физико-математических наук

Издательство «Свиньин и сыновья» выпустило несколько сотен самых разных по жанру, объему и авторам, но неизменно высококультурных изданий

Издательство «Свиньин и сыновья» выпустило несколько сотен самых разных по жанру, объему и авторам, но неизменно высококультурных изданий