Аксенович Т., П. Бородин. Рост человека: факторы генетики

Более века назад английский психолог и антрополог Френсис Гальтон предсказывал рост ребенка на основе усредненного роста родителей. За прошедшие десятилетия разработаны новые методы генетического анализа. Но может ли современная наука дать более точный прогноз роста, чем удавалось ранее?

Более века назад английский психолог и антрополог Френсис Гальтон предсказывал рост ребенка на основе усредненного роста родителей. За прошедшие десятилетия разработаны новые методы генетического анализа. Но может ли современная наука дать более точный прогноз роста, чем удавалось ранее?

Но мы, к сожалению, до сих пор поразительно мало знаем о наследовании нормальных признаков, характеризующих морфологию и конституцию человеческого тела*. Первые работы в этом направлении были посвящены анализу роста и веса, цвета кожи, волос и глаз, формы носа, уха, бровей и т.п. Именно по этим критериям потомки визуально похожи на родителей, поэтому их наследование привлекло внимание генетиков в первую очередь.

В настоящей статье мы расскажем об изучении роста взрослого человека, о достижениях и проблемах в этой области, о парадоксах, с которыми столкнулись исследователи.

По замечанию польского сатирика Станислава Ежи Леца, «генетика - это наука, которая объясняет, почему ребенок похож на отца, если он действительно похож, и почему не похож, если так получилось». Но оставим иронию и задумаемся, в чем проявляется это сходство? В ребенке мы видим то, что отличает его отца и мать от остальных людей — по росту, цвету глаз, форме носа, походке, даже по отвращению к молочным пенкам или жареному луку. Сведения о том, что у мальчика или девочки столько же рук, ног, глаз, ушей, сколько и у каждого из родителей, ничего не дают для определения сходства.

Основной вопрос, на который пытаются ответить генетики: почему люди отличаются друг от друга по тому или иному признаку? Наша главная задача — поиск генов, определяющих это разнообразие, структура которых несхожа у людей с разными значениями признака. Поэтому для генетиков интересны лишь те из них, для которых известен полиморфизм.

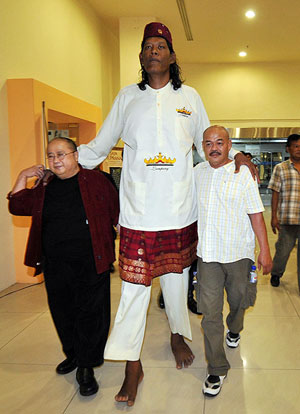

Несмотря на то, что для каждого взрослого человека рост — стабильная характеристика, по этому показателю в целом жители Земли далеко не одинаковы. Например, согласно Книге рекордов Гиннесса рост мужчин варьирует от 48 до 272 см.

Но не будем говорить о гигантах, т.е. тех, кто выше 200 см, и карликах, недостигающих 130 см. Эти отклонения обычно вызваны нарушением секреции гормона роста. Остановимся на нормальном росте человека. Его вариабельность наблюдается как между популяциями, так и внутри них. Самыми высокими на планете считаются африканцы племени сари, у которых средний рост мужчин составляет 182 см. Наиболее низкорослая группа живет в центральном Китае: каждый из 800 ее представителей не выше 120 см.

Во всех популяциях женщины в среднем на 10-15 см ниже мужчин, а современные молодые люди на столько же выше своих сверстников, живших в середине XX в. За несколько минувших веков средний рост человека неоднократно уменьшался, а затем увеличивался на несколько сантиметров. Последнее снижение в России наблюдалось во второй половине XIX в., с начала же XX столетия началось его увеличение, отмеченное не только в нашей стране, но и в Европе, Южной и Северной Америке. Явление это, называемое акселерацией, связывают с улучшением условий жизни и состояния здоровья, полноценным питанием.

Пол и возраст объясняют примерно половину разнообразия роста в популяции. И чтобы уменьшить «шум» от этих факторов, прежде чем проводить анализ, интересующий нас показатель «выравнивают» (в дальнейшем говоря о росте, мы будем иметь в виду не исходные его измерения, а значения, полученные после такой поправки).

Благодаря различию условий жизни людей и полиморфизму структуры генов, влияющих на рост, выровненный признак сохраняет свое разнообразие. Обычно выделяют две компоненты его полиморфизма: средовую и генетическую. Доля последней в разнообразии признака называется наследуемостью.

В принципе о наследовании роста известно давно, поскольку у высоких родителей дети, как правило, были выше, чем у низкорослых. Однако серьезное генетическое исследование впервые провел лишь в 1886 г. упомянутый Фрэнсис Гальтон. Он показал: существует положительная корреляция между ростом потомков и средним ростом их родителей. Как оказалось, последний объясняет около 40% вариабельности потомков.

Сейчас считают: 80-90% варьирования признака определяется генотипом. Общепринятой считается гипотеза о полигенном контроле роста. Согласно ей признак контролируется суммарным эффектом значительного числа генов, более или менее равномерно распределенных по всему геному. Вклад каждого из них мал и примерно одинаков.

SNP-маркеры

Самый простой метод картирования генов, контролирующих количественный признак, основан на одновременном анализе значений последнего и аллелей маркера у конкретных людей. Если у одних с высоким значением признака преобладает один аллель, а у других с низким — иной, то говорят об ассоциации аллелей маркера с признаком. Наличие ассоциации свидетельствует о расположении гена, контролирующего данный признак, вблизи этого маркера.

Для SNP -маркеров, имеющих лишь два аллеля, можно определить, какой из них ассоциирован с высоким значением признака (плюс-аллель), а какой — с низким (минус-аллель). Обычно считается, что вклады обоих одинаковы по абсолютному значению, но разнонаправлены: один обеспечивает некоторое увеличение признака по сравнению со средним, другой — уменьшение на ту же величину. Представим, что люди с нуклеотидной последовательностью AAGCTTA (Латинскими буквами обозначаются азотистые основания, входящие в состав молекул ДНК: аденин (А), гуанин (О), цитозин (С), тимин (Т)) в среднем на 1 см выше имеющих последовательность AAGCTTA. Тогда мы можем приписать аллелю С эффект в +0,5 см, а аллелю Т —0,5 см.

Ассоциацию можно установить не с одним, а с несколькими SNP-маркерами. Если общее число плюс-аллелей больше, чем минус-аллелей, то суммарный эффект положителен и выражается в увеличении значения признака по сравнению со средним. В случае преобладания минус-аллелей мы наблюдаем обратный эффект.

Когда стали доступны многочисленные маркеры, расположенные по всему геному, многие специалисты попытались идентифицировать гены, контролирующие рост взрослого человека. Первоначально дело представлялось не очень сложным. Однако надежды не оправдались — в подавляющем большинстве работ не обнаружили достоверную связь между значением признака и генотипами маркеров. На начало 2008 г. во всемирно известной электронной базе данных, находящейся в Национальном центре биотехнологической информации (США), было зафиксировано всего 8 локусов, ассоциированных с ростом. Словом, решение задачи требовало дополнительных усилий. Сконцентрировать их можно было на двух направлениях: увеличить размер выборки или предложить новые подходы к поиску генов.

В свою очередь, на независимой выборке мы проверили обоснованность этих надежд, оценив суммарный эффект всех 54 локусов. И наш результат оказался печальным: разрекламированный ключ к решению проблемы объясняет только 5% вариабельности признака.

Если вспомним, что генетическая компонента разнообразия по росту составляет 80-90%, то становится понятным: известные сейчас 54 локуса — малая часть генов, контролирующих интересующий нас признак. Для идентификации остальных генов потребуется выборка поистине астрономическая.

Возникает закономерный вопрос: где находятся столь значимые гены, почему ранее ученые идентифицировали полигены, влияние которых на особенности признака ничтожно мало, но никто до сих пор не обнаружил гены, эффект которых составляет 15% и более? Самое простое объяснение парадокса в том, что методы анализа ассоциаций, используемые при идентификации 54 локусов, предназначены именно для поиска генов малого эффекта. А для выявления майоргенных требуются подходы, основанные на изучении сцепления генов, — они базируются на анализе родословных и учитывают совместную передачу аллелей маркерного и функционального локусов от родителей потомкам. Предшествующий же метод рассматривал совместное нахождение, а не передачу аллелей этих локусов. Известно: при образовании половых клеток происходят рекомбинации, разрушающие связь аллелей разных локусов. Поэтому анализ совместной передачи аллелей — более точный метод, чем выявление их совместного нахождения. Увы, при изучении генетики роста данные подходы серьезно не рассматривали. Мы же решили восполнить этот пробел.

В качестве материала выбрали информацию о разнообразии роста, собранную нашими голландскими коллегами среди членов огромной родословной из изолированной популяции. Около 3000 представителей последней были генотипированы по 6000 маркеров. Предварительно мы оценили вклад трех компонент в контроль признака: майоргенная составила 19%, полигенная — 68, средовая — 13%.

Анализ сцепления выявил три значимых локуса, лежащих на хромосомах 1, 2 и 16. Район первого сигнала близок к гену COL9А2, чей эффект на рост был показан в нескольких работах (кстати, он входит в число 54 известных локусов). Сигнал на хромосоме 2 локализован в районе гена неурексин 1 (NRXN1), одного из самых протяженных в геноме человека (ранее его описали как способный влиять на рост).

Самый сильный из сигналов, лежащий на хромосоме 16, мы обнаружили первыми. Поэтому подробно изучили район значимого сцепления, насытив его дополнительными 11 840 маркерами. В их числе нам удалось выявить блок из 19 маркеров, продемонстрировавших достоверную ассоциацию с ростом человека. Сигналы «пойманы» в районе локализации гена кадхерин 13 (CDH13), кодирующего белок, обеспечивающий контакты между клетками и участвующий в их делении. Ранее было показано: семейство таких белков играет важную роль в дифференцировке костных клеток.

Мы оценили вклад генотипов одного из маркерных локусов, наиболее сильно ассоциированных с ростом, в проявление признака. Как оказалось, один этот локус объясняет 1,5% разнообразия признака. Много это или мало? Если учесть, что генетическая составляющая вариабельности роста составляет 80-90%, то наш локус, конечно же, объясняет лишь малую долю изменчивости. Но поскольку обнаруженные ранее 54 локуса вместе взятые объяснили 5% изменчивости, то значение обнаруженного нами с эффектом 1,5% нельзя недооценивать.

Что предстоит узнать?

Во-первых, такие знания необходимы в криминалистике и судебной медицине. Герой повестей знаменитого английского писателя Артура Конан Дойла (1859-1930) сыщик Шерлок Холмс определял рост и другие приметы преступника, пользуясь дедуктивным методом. Так, в «Тайне Боскомской долины», осмотрев лишь место события, он немедленно заключил: это «высокий человек, левша, курит индийские сигары». Следует ожидать, что в будущем анализ ДНК, выделенной из волос или следов крови потенциального обвиняемого, позволит достаточно точно определить его пол и рост, тем самым сузив круг подозреваемых.

Во-вторых, информация о том, какой рост ожидается у ребенка, когда он станет взрослым, нужна в медицинской генетике для тестирования болезней, связанных с аномалиями роста.

К сожалению, сейчас мы знаем малую часть генов, детерминирующих рост. Наиболее точное на сегодня его предсказание можно сделать по среднему показателю у родителей. То есть так, как поступали еще 120 лет назад. Увы, новые знания о генетической природе признака лишь незначительно повышают точность прогноза.

Свидетельствует ли это о том, что современный уровень генетики низок и не может принести практической пользы? Конечно, нет. Прогностическая сила соответствующих знаний определяется в основном архитектурой признака. Например, известные гены, контролирующие уровень холестерина в крови, обеспечивают 3-5% вариабельности признака, хотя и среднеродительские его значения объясняют примерно ту же долю разнообразия у потомков. Значит, идентифицированные гены помогают почти вдвое увеличить точность прогноза по сравнению со среднеродительским предсказанием. Ситуация объясняется тем, что генетическая компонента контроля холестерина составляет 30%, а для роста этот показатель втрое выше.

Другой пример. Уже выявлены три локуса, играющие главную роль в формировании окраски радужной оболочки глаза. И знание их генотипов позволяет точно предсказать цвет глаз у будущего ребенка.

Увы, рост относится к признакам с наиболее сложной архитектурой. Поэтому вероятно, что в числе тех из них, генетическая природа которых станет до конца понятной, этот вроде бы простой количественный признак человека будет полностью разгадан лишь в последнюю очередь.

«Наука в России», № 2, 2010

Доктора биологических наук Татьяна АКСЕНОВИЧ,

Павел БОРОДИН, Институт цитологии и генетики СО РАН (Новосибирск)

Издательство «Свиньин и сыновья» выпустило несколько сотен самых разных по жанру, объему и авторам, но неизменно высококультурных изданий

Издательство «Свиньин и сыновья» выпустило несколько сотен самых разных по жанру, объему и авторам, но неизменно высококультурных изданий