Богданов А. Главное имя России: Александр Невский

Опрос, проведенный в 2008 г. телеканалом «Россия» и Фондом «Общественное мнение» при участии ведущих политиков и ученых, показал: самая высоко ценимая и символичная личность, с которой наши соотечественники связывают представление о Родине, - князь Александр Невский, живший в XIII в.

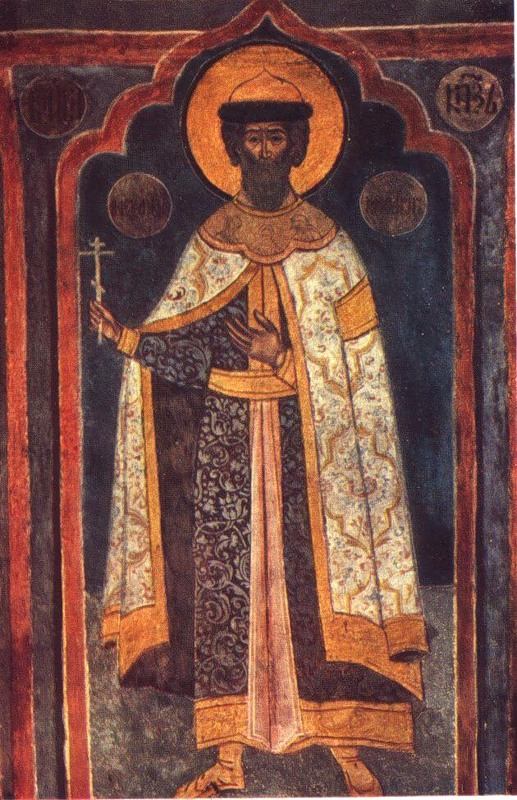

Святой Александр Невский. Фреска Архангельского собора Московского Кремля. 1666 г.

Величие этого человека, объявленного святым сразу после смерти, заключается в том, что он явил своей жизнью идеалы, взгляд на мир, до сих пор определяющие в самосознании народа. Его образ олицетворяет уверенность в возможности руководствоваться принципами справедливости и добра даже в самых сложных условиях, отрицает национальную или религиозную нетерпимость, утверждает идею открытости России во взаимодействии этносов и культур.

Прославившийся как воин, Александр Невский (1221-1263), тем не менее, не видел непримиримых врагов в тех, с кем скрещивал меч. Он считал, что с ними можно жить в мире, простить и даже братски полюбить. Остановив наступавших с запада крестоносцев, князь покорился одновременно шедшим с востока монголо-татарам: первые утверждали себя единственными носителями истины, пытаясь переделать под свой идеал все культуры, вторые уважали чужую веруй обычаи, требуя лишь политической покорности. Иного нравственного выбора для Руси в такой ситуации не было, однако это стало понятно всем именно на примере его жизни.

МИР АЛЕКСАНДРА

В исторических источниках о деяниях героя написано очень немного — в сумме не более 10 страниц. О нашей стране, окружающем мире мы знаем достаточно, чтобы понять его основные помыслы. Александр был вторым сыном славного воина Ярослава Всеволодовича, правившего в Переяславле, относившемся к великому княжеству Владимирскому. Остальные земли, входившие в его состав, принадлежали их многочисленным родственникам, и когда все они жили в мире, этот конгломерат вотчин был сильнейшим политическим «игроком» на северо-востоке Руси.

Севернее владений Ярослава лежали земли, принадлежавшие торговой республике Великий Новгород, западнее — смоленские территории и великое княжество Полоцкое, а южнее — огромное Черниговское. Оно конкурировало с Владимирским в борьбе за киевский престол — «старший», наиболее почетный в стране, но не занятый прочно ни одной династией и веками служивший добычей победителя. Третий участник этого соперничества - объединение западных земель, известное как Галицко-Волынская Русь.

Александр рос, наверное, в самом мирном городе страны, окруженном хорошо защищенными землями владимирских и смоленских родственников. Тем не менее он воспитывался как воин и чувствовал себя принадлежащим к этому высшему сословию, господствовавшему на всем пространстве Евразии. Его представители — поляки, венгры, шведы, появившиеся в Прибалтике немецкие крестоносные рыцари, кочевавшие в причерноморских степях половцы, как и русские князья, легко вступали в союзы, участвовали в соседских распрях. Их целью был захват добычи и владений, но главное — непрерывное состояние войны, позволявшее эксплуатировать собственное население (под предлогом его защиты), а чужое угонять и превращать в зависимых людей.

Однако в отличие от воинов соседних стран Александр обладал высокой православной культурой, не просто унаследованной от Византии (Восточной Римской империи, не завоеванной варварами), а сформировавшейся в результате принятия христианства славянами и финно-уграми, издавна входившими в наше государство. А один из постулатов этой веры — недопустимость навязывания своей религии, обычаев, языка другим народам.

Православные храмы строили лишь там, где финно-угры издревле сливались со славянами (скажем, в землях племен мурома или меря). На границах же обитания, например, карелов, ижорцев, селившихся отдельными агломерациями, представители русской церкви и администрации останавливались. Жители этих мест, уже веками считавшиеся подданными Древнерусского государства, платили налоги, служили в войске, даже нередко достигали высоких должностей, но управляли ими собственные старейшины и вожди по своим законам.

КНЯЖЕСКАЯ ВЛАСТЬ

В родной Александру Владимиро-Суздальской Руси царила строгая иерархия. Наместники правителей взимали налоги, привлекали крестьян и горожан к общественным работам, вершили над ними суд. Младшие в роду князья чаше всего признавали власть старших, а те «за отца» почитали великого князя владимирского. Избыток военных сил позволял им участвовать в приносивших порой богатую добычу походах и обогащаться на службе у Великого Новгорода.

Эта крупнейшая в Европе республика, по площади превышавшая Францию, объединявшая множество городов, самый крупный из которых - Псков, защищенная сетью крепостей, страдала от внутренних распрей. Управлявшие ею «золотые пояса» (около 300 бояр, купцов, лидеров объединений ремесленников, городских районов и улиц), постоянно враждовавшие между собой, во избежание взаимоистребления и для обороны от внешних врагов с IX в. приглашали третейского судью — князя с дружиной. Новгородцы, конечно, тоже умели воевать, но свою кровь проливали только в крайнем случае.

1230 г. выдался на редкость неурожайным. На севере и востоке Руси разразился страшный голод, но «золотые пояса» продолжали неистово драться за власть. Тем временем Ярослав захватил окраинные крепости республики, а в конце года вступил в Новгород, поставив Александра вместе с другим сыном Федором там князьями. Мальчики видели на улицах трупы умерших от голода, народные побоиша и сильнейшие пожары, отдавали приказы казнить людоедов и во главе отряда воинов рассеивали толпы, грабившие дома, где, по слухам, еще осталась еда. Они вместе с дружиной подавили мятеж, когда в город пытались ворваться изгнанные ранее сторонники князя Михаила Черниговского.

Похоронив умершего старшего брата, Александр в 12 лет остался здесь единственным правителем (1233 г.) и стал собирать войска в поход. Дело в том, что после освобождения псковитянами крепости Изборск (на границе с Эстонией), взятой крестоносцами и воевавшими на их стороне русскими «эмигрантами», враги вторглись в земли Новгорода. Ярослав (кстати, тоже начавший командовать полком в 12 лет) поспешил на помощь сыну. И зимой 1234 г. их закованная в сверкающие латы кавалерия столкнулась с немцами на заснеженной равнине у города Юрьев (10 годами раньше рыцари взяли его штурмом и превратили в форпост наступления на восток, дав название Дерпт; ныне Тарту, Эстония).

Впервые не на турнире, а в бою, тринадцатилетний Александр опустил «личину» (забрало в форме лица) тяжелого шлема и на всем скаку нанес противнику удар длинным копьем. Опрокинутые русской атакой германцы пытались ускакать через реку Омовжа (Эмайыги), но подтаявший лед проломился и множество врагов утонуло (в XV в. летописец перенес этот эпизод в рассказ о главной битве Александра — на льду Чудского озера в 1242 г.). В итоге рыцари «поклонились» Ярославу, подтвердив его сеньориальные права в Эстонии и обещав вновь выплачивать дань как законному суверену.

Не успели ратники передохнуть, как в новгородскую землю вторглись язычники-литовцы. Веками не признававшие над собой ничьей власти, не имевшие собственных великих князей, они были лучшей в регионе легкой кавалерией, совершавшей стремительные набеги на соседей. Александр и его воины, скинув верхнюю пластинчатую броню, в одних кольчугах, шлемах с открытым лицом, вооруженные легкими мечами, метательными копьями-сулицами и луками, настигли противника у города Торопец. Бой был крайне жесток: если рыцарей одолели почти без потерь, то сражаясь с литовцами, полегли десять знатных русских мужей, не говоря уж о простых дружинниках. Пал и воспитатель князя, закрывавший его в бою. Враги же, не желая умирать на чужой земле, бежали, бросив добычу, оружие и даже 300 своих коней.

Однако в 1236 г. в битве под Шауляем литовцы начисто вырубили войско крестоносцев, собравшееся со всей Европы. Тевтонский орден послал ему на подмогу отряд, который, направившись на восток, овладел галицко-волынским городом Дрогичином. Разгневанный великий князь Даниил Галицкий, бросив все дела, лично разгромил рыцарей, взяв в плен их предводителя. Этот эпизод весьма показателен: раздиравшие Русь внутренние войны с участием поляков, венгров, половцев были гораздо более кровавыми, чем описанное столкновение. И подобным образом дела шли во всей Европе, когда в конце 1237 г. в нее вторглись войска величайшей в то время Монгольской империи.

Надо сказать, это было не первое появление монголо-татар в наших пределах. Еще в 1223 г. русских вместе с союзными половцами наголову разбил на реке Калка разведывательный отряд Субэдэя всего в два тумена (тактическая единица численностью 10 тыс. воинов). Теперь же супостаты вернулись с войском примерно в 139 тыс. человек под началом хана Батыя, внука Чингисхана. В 1236 г. они разгромили Волжскую Булгарию, а зимой 1238 г. стерли с лица земли Рязань, Владимир и почти все города Восточной Руси. Но даже тогда многие княжества продолжали между собой воевать.

А враги шли дальше: в 1239 г. разорили Чернигов и северные города Руси, в 1240 г. — Киев и Галицко-Волынскую землю. Короли, герцоги, князья были в курсе событий, но по-прежнему не могли оторваться от проблем у себя дома и на ближних рубежах.

НЕПОБЕДИМЫЙ ВОИН

Александр, княживший в Новгороде, сумел избежать нашествия монголо-татар и больше был обеспокоен набегами литовцев. Между тем в Восточной Прибалтике энергично действовал папский легат Вильгельм Моденский: помирил в Эстонии германских и датских крестоносцев, а в 1240 г. организовал одновременное наступление шведов и немцев на Русь.

Когда дозорные на берегу Финского залива сообщили о флоте неприятеля, идущем в Неву, князь не имел достаточно сил для отражения агрессии: республикане спешила его поддержать, а отец, Ярослав, после гибели родственников правивший во Владимире, пытался навести порядок в своей земле, где почти все города уничтожили монголо-татары. Тем временем большое войско шведов во главе с фактическим правителем королевства ярлом (Ярл – высший титул в иерархии в средневековой Скандинавии, первоначально означавший доверенное лицо короля, облеченное властью) Ульфом Фаси собиралось взять крепость Ладога, чтобы одним ударом отрезать Новгород от его финно-угорских владений и торгового пути между Балтийским и Каспийским морями.

Однако Александр был убежден: «не в силе Бог, но в правде». Так он и сказал воинам, выйдя из новгородского собора Святой Софии, где молился перед походом. Дружина, к которой в порыве энтузиазма присоединилась часть горожан, кратчайшим путем поскакала к Неве, где в устье реки Ижора стоял лагерь неприятеля. По дороге к ратникам примкнули гарнизон Ладоги и местные язычники.

Напрасно впоследствии некоторые историки приписывали князю внезапность нападения и хитроумные маневры — им нет подтверждения в источниках. Битва, вошедшая в историю как Невская, началась 15 июля 1240 г. через 5 часов после рассвета, когда рыцари успели спокойно поесть, вооружиться, и шла до темноты, пока предводители не развели войска. Это было «правильное» сражение: конники многократно атаковали друг друга таранными ударами копий, отряды пехоты сменялись для отдыха, лучники и арбалетчики стреляли из укрытий.

Александр воодушевил воинов, пробив копьем намертво закрепленное на шлеме забрало богато экипированного шведского рыцаря. Тот вылетел из седла и был в сопровождении епископа унесен на корабль. Копья скоро переломались, однако битва продолжалась. Ловчий Яков из Полоцка не раз врубался в строй шведов с мечом, новгородец Сбыслав Якунович — с топором. Слуга князя Ратмир (предок великого поэта Александра Пушкина) погиб, сражаясь пешим в гуще врагов. Рубились около самого вражеского лагеря, дружинник Савва даже подсек центральный столб роскошного златоверхого шатра; русские пробились и к неприятельским кораблям — новгородец Миша с дружиной потопил три из них.

Шведы удержали позиции, но убедились: в страну, столь крепко защищаемую, вторгаться не следует. Закопав простых воинов в большой яме, они погрузили трупы знати на несколько кораблей и пустили их в море, а сами ушли на остальных. Александр, дружина которого тоже понесла немалые потери, по возвращении в Новгород сурово упрекал власти республики, не давшие ему подкрепление. Но «золотые пояса» не образумило и следующее вторжение иноземцев — в августе 1240 г.

Крестоносцы из Германии, Дании, Риги, Юрьева и Ревеля скрытно подошли к Изборску и заняли его с помощью изменников. То же произошло в Пскове, выдержавшем за свою историю 26 осад: бояре сами открыли ворота врагу, а некоторые к нему примкнули. Официально в нем правил вернувшийся из эмиграции боярин Твердило, реально — немецкие чиновники-фогты с сильным гарнизоном. Бежавшие из города жители молили Новгородскую республику о помощи, но напрасно. Не получив войско для похода против рыцарей, Александр поссорился с ее властями и зимой 1240-1241 г. уехал с семьей в Переяславль.

Между тем крестоносцы уже строили крепости в здешних землях, их отряды появлялись совсем близко от Новгорода, к тому же через открытую границу хлынули литовцы. Тогда по просьбе горожан и архиепископа Спиридона, благословившего ранее князя на Невскую битву, Александр весной 1241 г. вернулся защитить республику, получил на этот раз все требуемые силы и очистил ее территорию от захватчиков. Тевтонский орден не мог поддержать свой прибалтийский «филиал»: 9 апреля 1241 г. его рыцарей в битве при Лигнице разбили монголо-татары, громившие одновременно Польшу и Венгерское королевство.

Однако для освобождения Пскова Новгород войск не дал. Перевешав схваченных изменников и отпустив по домам рыцарей, князь отложил боевые действия до тех пор, пока младший брат Андрей не приведет сюда отцовские полки. Только их вступление в город весной 1242 г. заставило власти республики собрать собственную рать. Но в поход Александр отправился только со своей и отцовской дружинами.

Заняв все дороги к Пскову, чтобы сидевших в нем бояр не успели предупредить новгородские «золотые пояса», князь внезапно нагрянул на город с конницей. Не успевших опомниться немцев и служивших им эстов взял в плен, затем двинулся с дружинами и новгородскими полками в оккупированные ими земли. Блещущая сталью дружина Александра впечатлила врагов, но не устрашила. Крестоносцы атаковали рассыпавшиеся по селам для грабежа новгородские отряды, нанеся им ощутимый урон, и тем самым оказались втянутыми в бой.

Русские немедленно отступили по льду Чудского озера к восточному берегу. Следом устремились тевтонские рыцари и воины Юрьевского епископа с толпами эстов. 5 апреля 1242 г. эта лавина атаковала войско Александра, но была отбита передовым отрядом конных лучников. Тогда противник построился клином, где тяжело вооруженные рыцари прикрывали собой остальных от стрел. Развернувшись в последний момент в линию и проскакав сквозь русский полк, немецкий строй уперся в высокий обледенелый берег. Дружинники обратили в бегство следовавших за немцами эстов, развернулись и на полном скаку атаковали крестоносцев копьями.

Хитроумных маневров на окружение, веками приписываемых ему историками, князь не применял. Источники свидетельствуют: рыцари сами загнали себя в ловушку и, потеряв необходимую для копейного боя свободу маневра, погибли под ударами тяжелой кавалерии Александра. Русские уничтожили 400 немцев (в том числе 20 рыцарей), взяли в плен 50 (из них 6 рыцарей), эстов же положили «без числа». Спаслись немногие. Впрочем, Александр отпустил всех пленных и заключил с германцами мирный договор: отразив нашествие, он нуждался в спокойствии западных рубежей. В 1253, 1256 и 1262 гг. пакт обновляли, но граница оставалась неизменной.

МЕЖДУ МОНГОЛО-ТАТАРАМИ И КРЕСТОНОСЦАМИ

В 1244 г., оставив Александра на престоле во Владимире, его отец поехал с дарами в ставку Батыя, а другого сына, Константина, отправил в монголо-татарскую столицу Каракорум. Всех приехавших тогда в этот город князей «почтили честью достойной и отпустили, рассудив им: каждого — в свою отчину; и поехали с честью в свою землю» (однако два года спустя Ярослава там отравили).

Черниговские и галицко-волынские князья усиленно искали помощи против могучей азиатской державы на Западе, прежде всего у Ватикана. Но тот сам был не прочь вступить с ней в союз, не теряя, однако, надежды завлечь к себе на службу Александра, получившего в 1248 г. в Каракоруме ярлык на киевский престол. Послов римского папы Иннокентия IV князь внимательно выслушал, но любезно объяснил, что русские не хуже католиков разбираются в делах веры.

В 1250 г. на съезде во Владимире Александр пытался объединить князей, однако безуспешно. Более того, через два года, когда он был в Золотой Орде (владение в составе Монгольской империи), братья Андрей и Ярослав восстали против ее власти. Но когда на них двинулся посланный ханом отряд Неврюя, без боя бежали, один — в Швецию, другой — в Псков. Часто толкуют эти события так, будто великий князь сам навел карателей, однако летописные источники не дают оснований для таких домыслов. Вскоре он вернул обоих, примирил их с монголо-татарами, дал первому Суздальское, второму — Тверское княжество.

В 1253 г. папа римский призвал к крестовому походу на «язычников» и их союзников, т. е. на Русь. Первыми пересекли нашу границу войска литовского князя Миндовга, ценой своих земель принявшего от папы католичество (1251 г.) и королевский венец (1253 г.). Их разбил у Торопца сын Александра Василий, в то время как новгородцы отбросили от Пскова немцев.

Но в 1255 г. Даниил Галицкий, тоже новоиспеченный король-католик, в союзе с Миндовгом атаковал Киевское княжество. К тому же через год очередной крестовый поход поднял против Руси рыцарей датской части Прибалтики и шведов, а они привели с собой воинов из племени емь - финских подданных Великого Новгорода. Но при одной вести, что им навстречу идет Александр, крестоносцы разбежались. Князь прошел с дружиной до Полярного круга, искореняя колонизаторов. А емь, судя по папской булле 1257 г., отказались от католичества, перебили миссионеров и вернулись в подчинение республике.

ПОСЛЕДНИЙ ПОДВИГ

В 1257 г. на Русь надвинулась самая страшная угроза для всех народов, находившихся в зависимости от Монгольской империи, — реформа налогообложения и управления, прогрессивная по замыслу, но ужасная по исполнению. «Мудрецы» в Каракоруме задумали переписать всех жителей, чтобы правильно распределить повинности и налоги, а их сбор и административное управление возложить на баскаков из местного населения — десятников, сотников, тысячников и т. п., которые должны были принять ислам.

Находясь в ставке фанатичного сторонника реформы хана Берке, великий князь узнал: восстали несогласные с нововведениями новгородцы, склонив на свою сторону его сына Василия. Спасти Русь от нового разорения Александр мог, только убедив монголо-татарского правителя, что сам справится со смутьянами. Прискакав с дружиной в город, он приказал отрезать носы и вырвать глаза зачинщикам бунта. Но едва уехал, жители вновь восстали и убили его сторонников, в том числе героя Невской битвы Мишу. Только зимой 1259 г. республика под угрозой войны с Владимиро-Суздальским княжеством позволила провести у себя перепись, но не назначить баскаков.

Иначе обстояли дела в Западной Руси. Даниилу Галицкому никто не помог, когда в его земли вошло монголо-татарское войско под командой Бурундая. Чтобы сохранить жизнь и власть, в 1258-1259 гг. новоявленный король-католик отправил вместе с ним свою дружину разорять земли Миндовга, а заодно и поляков. На обратном пути Бурундай приказал галицким князьям снести все собственные крепости, и те безропотно согласились. Лишь отважные жители Холма не подчинились этому приказу, чем даже вызвали одобрение вражеского воеводы, и город был сохранен.

В 1260 г. Тевтонский орден вместе с датчанами обрушился на Литву. Но ее защитники вырубили врагов под корень: в сече у озера Дурбен пали магистр, маршал, датский герцог Карл и 150 рыцарей. Вскоре Миндовг отрекся от католичества, выбросил королевскую корону, заключил союз с Александром, вернув ему Полоцк и Смоленские земли. А осенью следующего года они совместно разгромили крестоносцев в Восточной Прибалтике и штурмом взяли древнерусский город Юрьев.

В 1262 г., дождавшись, когда Монгольская империя расколется и улусные ханы пойдут друг на друга войной, великий князь одержал свою главную победу. Будто бы не по его воле, но одновременно все города Владимиро-Суздальской земли восстали против баскачества, уничтожив его начисто. В этом не было и тени национальной ненависти — поднятый вечевыми колоколами народ истреблял изменников, но природных татар щадил (не случайно подавляющая их часть не покинула Русь).

Однако дни Александра были уже сочтены. Хан Берке крайне нуждался в средствах и войсках для продолжения кровавой борьбы с завоевавшим Переднюю Азию ханом Хулагу. Но святой великий князь, как свидетельствует его «Житие», «отмолил людей своих» от участия в войнах монголо-татар. На это ушел почти год. Возможно, его отравили. Как бы то ни было, после огромного напряжения душевных сил обратного пути на Родину великий человек не выдержал. 14 ноября 1263 г. в городе Городце он постригся в монахи, принял схиму и той же ночью скончался. «Дай, Господи милостивый, видеть ему лицо Твое в будущий век, иже потрудился за Новгород и за всю Русскую землю!» - воскликнул новгородский летописец.

«Наука в России», № 5, 2010, С. 49-56

Доктор исторических наук Андрей БОГДАНОВ, Институт российской истории РАН

Доктор исторических наук Андрей БОГДАНОВ, Институт российской истории РАН

Издательство «Свиньин и сыновья» выпустило несколько сотен самых разных по жанру, объему и авторам, но неизменно высококультурных изданий

Издательство «Свиньин и сыновья» выпустило несколько сотен самых разных по жанру, объему и авторам, но неизменно высококультурных изданий